IL PILOTA DELLA CRONACA DEL QUOTIDIANO “IL GIORNO"

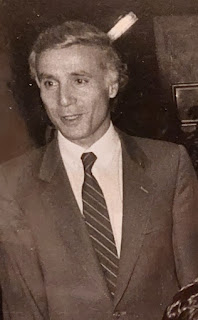

Gino Morrone

Quando andò in pensione animò il Circolo “De Amicis”, conserate di altissimo livello culturale e scrisse libri. Al giornale inventò le pagine locali e creò un clima di armonia.

Gino Morrone

FRANCO PRESICCI

Se n’è andato Gino Morrone, già capocronista del quotidiano “Il Giorno” ai tempi di piazza Cavour. La notizia l’ha data su “La Voce dei Giornalisti, che dirige, Giuseppe Gallizzi, che fu capo redattore centrale de “Il Corriere della Sera” e presidente del Circolo della Stampa, incarico tenuto, negli anni 50, da Ferruccio Lanfranchi.

|

| Gino Morrone |

Morrone, che tutti chiamavamo Gino, era nato in San Giovanni in Fiore, in Calabria, e aveva 86 anni. Giornalista di ottima stoffa, venne a Milano nei primi anni 60 con Franco Abruzzo (che diventerà presidente dell’Ordine giornalisti lombardi) e prese alloggio in via Fatebenefratelli, in un locale al primo pano dello stabile che ospita il ristorante “La Tavernetta da Elio”, dove andava spesso Indro Montanelli, qualche volta in compagnia di Gaetano Afeltra, suo amico, l’uno di Fucecchio e l’altro di Amalfi.

Gino fu per anni alla guida della cronaca del “Giorno”, una redazione affiatata, entusiasta, solerte, dove non si guardava mai all’orologio soprattutto se c’era una notizia da irrorare. Gino si muoveva a passi felpati, non faceva mai rumore, dava suggerimenti, con delicatezza, incoraggiava, difendeva a spada tratta i suoi collaboratori da stilettate immeritate, sapendo che il più delle volte erano inferte da malelingue irrefrenabili.

Il suo passato di cronista era brillante: era in ferie e si trovava nella caserma dei carabinieri quando captò la notizia della bomba in piazza Fontana, il 12 dicembre 1969, alla Banca Nazionale di Agricoltura, e fu il primo ad arrivare: la città tremava, caduta nell’angoscia, a terra i morti e i feriti tramortiti, il pianto, la disperazione dei parenti, il buco sul pavimento che rimarrà emblema dell’orrore. Il luogo affollato di polizia e carabinieri, che cercavano testimoni da ascoltare, la piazza gremita di gente attonita. Gino telefonò al giornale, mettendosi subito a mietere particolari.

Era un maestro nel mestiere, sapeva come muoversi e dove andare a piluccare. Aveva amici e “trombettieri” dappertutto. Aveva fiuto ed abilità, comprensione per gli errori degli altri: se da capocronista un collega era in ritardo, trovava sempre il modo per rimediare, senza appendere il muso o esplodere.

|

| Gino Morrone in una cerimonia |

Quando seguii il delitto del catamarano da Ancona a Tunisi un fabbricatore di pettegolezzi gli soffiò che avevo visto troppi film americani: in Italia non c’era la guardia costiera, ma la capitaneria di porto: Gino non si scompose, tirò fuori dal cassetto una rivista del Corpo con il titolo contestato e senza scomporsi, lo gelò: “Te la regalo”. Se c’era da sostenere un collega anche davanti al direttore, non esitava a chiarire, spiegare, precisare. Era umano, generoso, rispettoso. Mi viene in mente un vecchio episodio: eravamo arrivati da poco a Milano: io lavoravo un una piccola azienda che mi pagava ad ogni morte di Papa; poi passai ad un’altra, che mi fece stendere biografie di personaggi e alla fine del mese mi comunicò che non c’erano più soldi. Era questa la mia situazione economica, quando una sera m’incontrai con Gino Morrone nei pressi della Scala. Volevo comprare un mazzo di fiori per il compleanno di mia moglie, ma le mie tasche piangevano. Gino, che non navigava nell’oro neppure lui, da una parola intuì e mi disse: “Ci sono io”. Non ho mai dimenticato quel gesto.

|

| Il direttore Rizzi, Morrone, il questore Fariello |

Gino veniva spesso a farmi visita in via Lorenteggio., dove ho abitato fino al ‘64. Una volta addirittura a piedi da piazza Cordusio. Non parlava molto, ma sapeva ascoltare. Un’altra volta eravamo in compagnia di un cronista colmo di fede, arrabbiato contro un prete che aveva detto a un comunista “Cerchiamo la verità insieme”. Gino cercava sempre il dialogo (“costruisce, arricchisce, fa crescere”) e anche quella volta tentò di dire pacatamente la sua, da socialista, ma l’interlocutore era talmente infuriato da non considerare idea diversa dalla propria. Finimmo davanti a un manifesto del Teatro Gerolamo che annunciava la messa in scena del “Barchett de Boffalora” di Cletto Arrighi, il collega infervorato, amante di teatro, si placò e cambiò discorso.

Con Gino ho lavorato benissimo. Una sera venne da me leggendo un mio pezzo su un bambino dodicenne che spostava i mobili con il pensiero (almeno così mi era sembrato in una notte trascorsa in casa del ragazzino con il fotografo Dante Federici, vedendo volare riviste, monili, sedie): “Se permetti, ci aggiungerei: ‘Se c’erano trucchi, io non li ho visti’”. Una prudenza che mi avrebbe salvato da sorrisi caustici. Invece... Mi chiamò a Rai1 Piero Badaloni per raccontare l’esperienza e Michele Santoro mandò a Milano il vaticanista Giuseppe De Carli per “Samarcanda”.

|

| Gino Morrone |

Gino Morrone era uomo delicato, sensibile, rispettoso e mi disse:. “Non ti curar di lor… La cronaca è seguita e apprezzata questo basta”. Tra quelli che ci incoraggiavano erano Gian Maria Gazzaniga, Franco Giannantoni, Mario Zoppelli…

Io frequentavo spesso ovviamente per lavoro il Lorenteggio, dove in una via si sviluppava un grosso mercato di droga. Parlavo con la gente, mi nascondevo dietro una persiana di un alloggio per osservare il traffico; e una mattina Gino mi domandò: “Ti senti sicuro? Guarda che non vale la pena di rischiare”. “Chi è impegnato nella nera rischia sempre, Gino, lo sai meglio di me”. Sorrise e mi battè una mano sulla spalla.

Quando il direttore Antonio Baroni mi chiese di fare un servizio su come nasce “Il Giorno” per il suo “Milanese”, il settimanale fondato da Arnoldo Mondadori e poi naufragato, intervistai Afeltra, Aldo Catalani, Angelo Rozzoni, Giuliano Gramigna, Renzo Dall’Ara, Ugo Ronfani, uomo dalla cultura immensa… ma tirar fuori uno scampolo della sua storia a Gino Morrone fu impresa dura. Si limitò a descrivere in brevi tratti il suo lavoro, avendo come collaboratore il bravissimo Aldo Catalani, che era stato, con me e Gino, a “L’Italia”, storico quotidiano cattolico diventato “Avvenire”.

Ho smaltito parecchie notti nelle bische clandestine all’aperto: all’Arena, in via Palmanova, piazza Tirana (ora trasformata in giardino con fontane e altri arredi, senza più gli urli dei biscazzieri dalle 14 alle 6 del giorno dopo); e quando il mattino dopo leggeva il mio articolo non mancava di raccomandarmi di stare attento. E non mi lesinava mai lo spazio, con tanto di foto. Una scattata da me dalla camera da letto di un abitante, stufo degli schiamazzi notturni.

|

| Gerosa, Morrone, sindaco Tognoli |

E’ stato un piacere e un divertimento lavorare con Gino Morrone, che tra l’altro era stato l’inventore delle pagine locali del giornale. Aveva testa, passione, amore per il giornale. Per un lungo periodo ebbe come vice Giulio Giuzzi, che arrivava da ’”Avvenire” carico di esperienza e di dinamismo. Giulio era anche un buontempone, sempre sereno, mai rabbuiato, concreto, intelligente. Una bella coppia: in chimica si chiama composto, come ci hanno insegnato al liceo. Era una cronaca appetita: molti volevano venirci. Tra l’altro l’aria che vi si respirava era salubre. C’era spirito d’iniziativa, di collaborazione, di amicizia. I colleghi tutti bravi, tutti uno per l’altro. Dopo la tragedia di Stava uno dei nostri rientrò senza la foto della vittima di cui si stava occupando. Aveva sudato sette camice per trovarla, ma non ce l’aveva fatta. Senza dire una parola, qualcuno avvicinò il parroco della chiesa del quartiere e quello interpellando i fedeli, pescò l’immagine desiderata. Altri avrebbero fatto lo stesso.

Era Gino l’esempio: era lui che alimentava la concordia. Ho amato la cronaca, ho voluto bene a Gino. Quando capì che desideravo seguire la Stramilano non aspettò che glielo chiedessi. Dava a tutti la possibilità di coltivare al meglio il proprio orto e anche di uscire dal seminato.

Quando scatto il momento di andare in pensione era amareggiato. “Non andrò a sedermi su una panchina del parco a leggere il giornale”. Infatti cominciò un’altra vita: accettò l’incarico di direttore della rivista “Lettera” fondata da Ferruccio Parri, edita dalla Federazione italiana associazione partigiane; animò la vita sociale del Circolo De Amicis, organizzando serate culturali di altissimo livello... Ha scritto anche libri, uno, “Grazie, Iso, dall’Ossola a Palazzo Marino, a Montecitorio”, dedicato ad Aldo Aniasi).

|

| Morrone, Presicci, Rizza, Pizzo |

No, non si è seduto sotto i giganteschi alberi dei Giardini Pubblici, non se n’è andato a spasso per le vie di Milano. Ha ripreso a lavorare e a produrre. Lo incontrai a volte all’Associazione lombarda giornalisti di via Montesano e in corso Venezia, dove si svolgevano le votazioni della nostra categoria e ci abbracciammo, ricordando le ore del “Giorno”, in via Fava, in piazza Cavour; i direttori Lino Rizzi, Guglielmo Zucconi...

Le persone come Gino non si dimenticano, restano sempre nel cuore di chi ha saputo apprezzarle. E proprio Gallizzi lo ha ricordato, definendolo giornalista di razza e grande capocronista del quotidiano “Il Giorno”. E il collega Mario Consani: “Noi cronisti potremmo scrivere pagine e pagine su di lui, sui nostri ricordi, sul suo modo di rapportarsi con noi. Mi ricordo il mio primo giorno di lavoro con una stretta di mano, una battuta e il giro della redazione per presentarmi…”. In questa redazione c’erano segugi come Piero Lotito. Giorgio Guaiti, Nino Russo, Nino Gorio, Luciano Pizzo, Carlo De Barberis, Marinella Rossi, Luisella Seveso, Luigi Ferrarella, Giancarlo Rizza, Franco Bozzetti, Antonio Scialoia, Giancarlo Botti…, il drappello di cronisti del quotidiano di via Fava e poi di piazza Cavour, che vantava un pilota come Gino Morrone.