In onda in autunno vedremo il martinese Benvenuto in tonaca nera con nonno Libero.

Il fotografo poeta non cavalcherà la sua amata bici, ma avrà cura delle anime.

Avrà sicuramente successo come in “Braccialetti rossi”.

Franco Presicci

Quando due anni fa alla masseria “Il cappotto” di Laterza, dopo la dotta conferenza sul pane confezionato in quella città tenuta dal professor Francesco Lenoci, gli cedettero il microfono, il Messia scatenò risate fragorose, recitando la sua sapida poesia sul capocollo di Martina.

|

| Messia tra pane e frise |

Vado a visitarlo nel suo studio per brevi chiacchierate. Non si sofferma sui suoi versi né sulle tantissime immagini che portano la sua firma; ma sulla bicicletta, che è una sua compagna da sempre. La lascia parcheggiata sul marciapiedi, ed è il segnale che Ben è lì dentro. Quando Nico Blasi, direttore della rivista “Umanesimo della pietra” organizza la ciclopasseggiata del plenilunio d’agosto diretta a una delle masserie di Martina, Ben non manca mai, anche perchè poco prima della partenza legge i propri versi ispirati all’evento. La pedalata, che ogni anno vanta numerosi partecipanti, non comincia senza questo rito. Ben è un protagonista, questo onore gli è dovuto.

|

| Benvenuto Messia |

Credo non avesse avuto bisogno di provare e riprovare i toni, le cadenze, i gesti, le espressioni del viso, le pause per ottenere quel risultato. Tutto spontaneo. “’U capecùdde” è un’opera d’arte, che, con tutto il rispetto per l’architettura rurale che ci ospitava e per l’accoglienza riservata agli invitati dai padroni di casa, Ben meritava uno spazio ampio e ambìto: l’Arcimboldi di Milano o l’Orfeo di Taranto. Già quando parla, conversa o scherza Benvenuto è un attore di talento. E, se non parla, ci pensano i suoi occhi, i suoi sguardi, i suoi atteggiamenti a rendere chiaro il suo pensiero. Piccolo e argentato, sottile come ferro filato per le lunghe corse in bicicletta attraverso le vie di Martina, e non solo, serio, serissimo quando è il caso, la battuta sempre pronta, garbata e mai banale, azzeccata e spassosa, ti coinvolge, ti trascina, ti strappa alla malinconia e ti consegna alla beata serenità. Il suo motto è: “Pegghiàmel’a rrìse”. Suvvìa, Benvenuto, ripeti la tua galoppata poetica sull’”imperatore”, la cui alcova è spesso disertata dalla consorte, come dire?, capricciosa. Se non gradisce, non te la regala, questa gioia; ma se lo stuzzichi, lo stimoli, lo incalzi, forse quella proprio no, non te la rappresenta; ma ne sforna un’altra magari improvvisata.

|

| A destra: B. Messia |

Le idee gli vengono come le ciliegie, fluiscono come l’acqua di un ruscello: non fa fatica a cogliere la parola giusta, i suoi versi galoppano, hanno ritmo, le sue rime non sono mai forzate. Il professor Lenoci, invitandolo a una sua serata letteraria ancora una volta nell’oasi de “Il cappotto”, in cui tra l’altro sopravvivono esemplari della civiltà contadina (un carretto azzoppato, un arcolaio…), all’ultimo momento gli aveva chiesto una composizione in lingua.

|

| Messia e Einstein |

Lui l’aveva scritta e poi con l’aria della vittima rassegnata confidò che il parto era sicuramente infelice, “perché è il dialetto il terreno sul quale mi cimento... per il Messia l’italiano è fatto di pietre, buche, dislivelli: ardua è l’impresa che il professore mi ha affidato. Io ci ho provato, ma questa volta il Messia il miracolo non lo ha fatto”. Mentiva spudoratamente, e gli applausi arrivarono in paese. Benvenuto Messia è un mattatore: da solo riuscirebbe a reggere uno spettacolo intero.

|

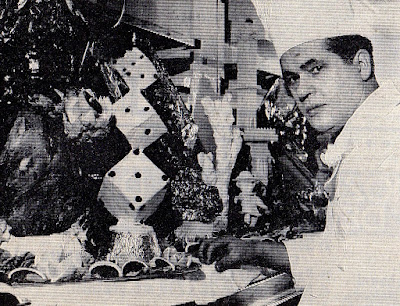

| Messia (a destra) in Braccialetti rossi |

I registi che lo hanno chiamato per piccole parti anche alla Tivù, in “Braccialetti rossi”, ne “Il medico in famiglia” …non lo hanno capito, o non lo hanno mai visto all’opera, questo martinese vulcanico, che merita almeno una parte da comprimario, se non proprio da protagonista. Chi lo ha visto recitare ama anche il suo modo di giocare con il nome. Si diverte, trastulla, dissolve le ore che si passano con lui. A un prete che rideva a crepapelle disse: “Si ricordi che io sono il Messia”. E quello per un riflesso pauloviano si stava inginocchiando. Non conoscevo la “vis” poetica di Ben. Lo ascoltai per la prima volta una decina di anni fa nei confortevoli trulli di Oronzo Carbotti, cultore delle tradizioni di Martina. Trasse dalla tasca un foglio e, seduto sul divano, ci deliziò con un parto arguto e ironico. Una novità, dunque, una primizia, un regalo fatto a due amici. Da allora lo cerco, il Messia, e lui, se gli va, la grazia me la fa, interpretando con timbri, cadenze professionali.

|

| Benvenuto Messia a Laterza |

Chissà perché non si è offerto da piccolo alla macchina da presa. Ne avrebbe fatta, di strada. Ma si è rifatto con la sua bici da corsa. Nella città dei trulli e del Festival non c’è nessuno pronto a giurare di averlo visto qualche volta a piedi o in auto, neppure per lunghi percorsi. Portò la figlia all’altare sul telaio, il giorno del matrimonio; e si accodava ai professionisti del pedale quando da Martina passava il Giro d’Italia, senza sentirsi Bartali o Girardengo. Non sfigurerebbe nel “surplace” davanti a Enzo Sacchi e Antonio Maspes, uno più bravo dell’altro nel mantenersi a lungo in equilibrio sulla bicicletta ferma, concludendo le sfide alla pari. Insomma Ben, sulla “due ruote”, è un virtuoso, un asso, un equilibrista. Per lui la bicicletta è sport, arte, abilità, salute, oltre che metafora della vita, a dispetto di Bava Beccaris, commissario straordinario a Milano, che del velocipede aveva terrore, tanto che il 10 maggio del 1898, forse spinto dall’invidia per chi ci andava, vietò la circolazione a cicli, tricicli e tandem nell’intera provincia di Milano.

E dovettero obbedirgli, dato il tipo. Fortunato Ben, che è nato molto più tardi, altrimenti con quel divieto del generale, che nel maggio del ’98 fece sparare cannonate sulla folla, doveva appendere al chiodo quella sua dote e limitarsi ad ammirarla, con dolore. Ma di passione Ben ne aveva anche un’altra, ereditata dal padre, e continua ad alimentarla: la fotografia.

E dovettero obbedirgli, dato il tipo. Fortunato Ben, che è nato molto più tardi, altrimenti con quel divieto del generale, che nel maggio del ’98 fece sparare cannonate sulla folla, doveva appendere al chiodo quella sua dote e limitarsi ad ammirarla, con dolore. Ma di passione Ben ne aveva anche un’altra, ereditata dal padre, e continua ad alimentarla: la fotografia.

Ha scattato foto d’arte, con i suoi “clic” ha colto il cuore, l’anima di Martina: gli angoli più spettacolari, più incantevoli: la Valle d’Itria e i balconi spanciati; i forni a legna e filari di viti, facciate biancolatte, archi, portali, interni di chiese, lame di sole che tagliano una stradina o penetrano in una “’nchiostre”, il calzolaio con il deschetto, sopravvissuto al tempo e al progresso... E’ un cacciatore di immagini, un mago della luce. Ben la vive, la luce. Guardo spesso le sue immagini qua e là, su una rivista, su un libro, in un’esposizione, nella vetrina del suo studio in via Ceglie.

Come la vedi la tua Martina, Ben? Bella, unica, insuperabile, ineguagliabile. E’ bella davvero, Martina. A me piace anche quando sento la pioggia scrosciare sulle stradine in discesa. Bella anche quando s’imbianca, con i pennacchi sui comignoli e la panna sui balconi. La vedi poi nelle foto di Ben e ti sembrano pagine da favola. E’ magica, Martina. Qualche volta Ben l’impagina su Facebook. E gli sono grato. Mi inorgoglisce quando approva i miei “clic”, e mi sento come l’allievo elogiato dal docente che scrive con la luce. Poeta della luce. Con i versi allieta, ristora lo spirito; con la macchina fotografica documenta e crea emozioni. Ascoltarlo è “’nu prìesce”, un piacere.