NEL

SUO RIFUGIO ACCOGLIEVA I POVERI

E

DAVA LORO DA MANGIARE E DA BERE

|

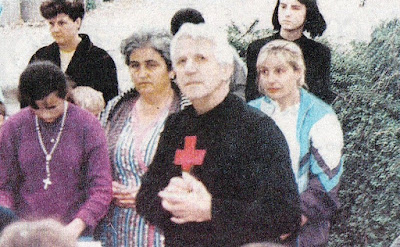

| Fratello Ettore predica |

Durante

la messa officiata da un

sacerdote recitava il Vangelo e invitava tutti ad essere buoni.

sacerdote recitava il Vangelo e invitava tutti ad essere buoni.

Neppure lui sapeva dove trovasse l’energia necessaria per fare le sue opere di carità.

Franco

Presicci

Dove fratello Ettore prendesse tutta quella energia forse non lo sapeva nemmeno lui. Forse non dormiva nemmeno la notte per pensare a quello che doveva fare per assistere tutti gli immigrati e i poveri che quotidianamente si rivolgevano a lui, nel suo rifugio Cuore Immacolato di Maria, in via Sammartini 112 (oggi sede della Charitas), in uno dei budelli che stanno sotto la stazione Centrale.

|

| L'ex rifugio |

Non stava mai fermo. Sempre sulla strada, calato nella sua tonaca frusta con una grande croce rossa sul petto. Bussava a tutte le porte per procurare generi alimentari, vestiario… E quando una di quelle porte non si apriva non si scoraggiava. Una mano caritatevole riusciva comunque a trovarla: “Un piatto di pasta, un pezzo di carne, due dita di vino da servire ai miei bisognosi non mancano mai. Ci pensa la Provvidenza, che è grande”. Aveva per tutti una parola buona, anche se a volte era brusco, sbrigativo, avendo la testa a mille cose. Gli ospiti lo incalzavano, lui a volte perdeva la pazienza, ma alla fine regalava un sorriso. A Milano lo conoscevano tutti e molti si davano da fare a dargli un contributo, che non era mai abbastanza. “Ettore – gli dicevo quando qualche volta la domenica verso mezzogiorno lasciavo il giornale per andare a trovarlo – ogni tanto ti fermi?”. E lui: “Come faccio, lo vedi anche tu quante sono le persone a cui devo badare”.

|

| Fratello Ettore tra i poveri |

Un pomeriggio piombò nella stanza che per un intervento chirurgico occupavo alla clinica Pio X, tenuta dai suoi confratelli camilliani, e dopo un ciao frettoloso depose su un comodino un malloppo di carte: il progetto di una nuova sede che stava per aprire. “Come hai saputo che ero qui?”. “Me lo ha detto il mio collega che è venuto a darti la benedizione poco fa”. Ma questo importa poco, in ogni cosa c’è un aiuto ispirato dall’alto. Adesso tu mi ascolti mentre ti sintetizzo il piano, poi me ne vado, tu te lo leggi e se credi scrivi l’articolo. Tanto fra qualche giorno sarai dimesso”. Non mi chiese nemmeno come stessi. Si alzò e infilò la porta. La riaprì per raccomandarmi di leggere bene il piano… è prevista anche una chiesa”. Fratello Ettore, al secolo Ettore Boschini, era fatto così: infaticabile, vulcanico, una fede incrollabile, determinato. La domenica, durante la messa officiata da un sacerdote, saliva su una pedana e recitava passi del Vangelo. Quindi invitava gli ospiti a mettersi a tavola. Dopo tanti anni ricordo ancora la parabola della zizzania, che pronunciò in parte. “Un uomo aveva seminato del buon grano nel suo campo.

|

| La targa sul muro dell'ex rifugio |

Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico e seminò zizzania in mezzo al grano; poi se ne andò. E quando il grano spuntò e fece la spiga, allora apparve anche la zizzania”. Non lo disse a caso: qualche giorno prima un gruppetto di arabi, dopo essersi nutriti, uscirono e proprio sotto la grande statua della Madonna, che oggi è un’edicola in una grotta formata da un gigantesco oleandro, rivolgendosi ai passanti ne avevano dette di tutti i colori contro fratello Ettore, accusandolo fra l’altro di averli discriminati. Invece il vino soverchio che avevano furtivamente ingerito veniva proprio dalla mensa del camilliano. Ettore non faceva distinzioni. I barboni, i senzatetto, gli uomini di colore erano suoi fratelli. Un giorno caddi dalle nuvole: notai un uomo sui settant’anni, vestito bene, educato. Gli chiesi come mai frequentasse il rifugio, dove mangiava con gli altri come fosse uno di loro; e appresi qualche brano della sua storia: era stato un professionista, poi aveva litigato con tutt’i familiari, era andato via di casa diventando un “clochard”.

|

| Fratello Ettore prega |

Nella breve conversazione capii che aveva anche una cultura, soprattutto musicale. Ma mi sembrò fuori di testa. Sensazione confermata da fratello Ettore. “Non so dove vada a dormire, ma quando ha fame viene qui. E io lo ricevo con slancio, come faccio con tutti”. Ettore allestì tanti rifugi, ma il più famoso era quello aperto nel ’79, “Amici, Cuore Immacolato di Maria”, qui, in via Sammartini, che prendeva il nome di un prolifico compositore di musica e professore d’armonia e contrappunto vissuto nel ‘700. Era apprezzato, rispettato, fratello Ettore. Qualcuno lo considerava un santo, qualifica che lui respingeva con determinazione. “Io sono un servo del Signore, che mi ispira nel servire questi disperati”. Non gli mancò qualche maldicenza, ma lui non se ne curava, tirava dritto. Chi stava sull’altra sponda del fiume, lontano dalla fede, diceva: “Ma chi gliela fa fare? Quali interessi persegue? Tutta questa fatica, questi sforzi, questo correre da una parte all’altra della città, senza mai una sosta avrà un obiettivo”. Certo che ce l’aveva, fratello Ettore. Era quello di dare un piatto caldo a chi aveva fame; un paio di pantaloni a chi aveva freddo; e anche un tetto, il rifugio, a chi di notte si riparava in una scatola di cartone o in un’auto da rottamare.

|

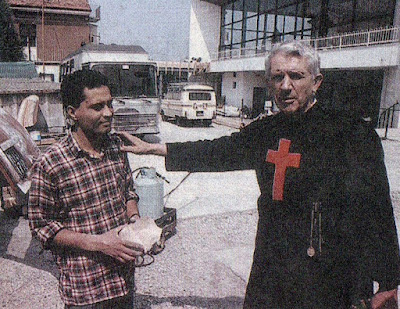

| Fratello Ettore con un ospite |

La carità ha spesso nemici ottusi. Fratello Ettore era nato in un paese del Mantovano, Roverbella. Quando era piccolo un tracollo economico aveva indotto il papà agricoltore a ricominciare da zero. Lo stesso Ettore, fattosi più grande, aveva dovuto rinunciare ai banchi di scuola per lavorare in campagna. Una vita di ristrettezze, di sacrifici. All’età di 24 anni entrò fra i Camilliani, l’ordine dei chierici impegnati nell’assistenza agli ammalati. Nel ’60 venne a Milano, alla clinica di via Nava. Di giorno studiava per conseguire il titolo di infermiere professionale e di notte percorreva la città su un’auto malsicura, alla ricerca di indigenti da aiutare. La stazione Centrale era affollata di questa umanità che dormiva sulle scale o sulle panche della sala di attesa di seconda classe, al freddo. E spesso i ferrovieri del turno di notte li facevano sloggiare, e loro erano costretti a trasferirsi in uno dei tunnel, bui e insicuri, sotto lo scalo. La vita da barboni è un inferno. Dopo il rifugio di via Sammartini, fratello Ettore inaugurò, fuori Milano, l’altro rifugio (quello che mi aveva illustrato in clinica) e poi altri perfino all’estero.

|

| Fratello Ettore e la statua della Madonna |

Il secondo in uno spazio del Paolo Pini, dove accolse ammalati di Aids, anziani in pessimo stato di salute, infermi di mente, vittime della droga. Chiunque avesse bisogno trovava un’ancora nel camilliano. Che si battè contro le ingiustizie e contro le guerre che dissanguano i popoli. Alla notizia del conflitto nei Balcani collocò sul sagrato del Duomo l’immagine della Madonna, si inginocchiò, recitando a gran voce il rosario. Nel 1989 ai coristi della Scala in partenza per Mosca consegnò molte copie della Bibbia da dare alla chetichella alla gente di quella città. Aveva coraggio, tanto amore per il prossimo. Ed era molto umile. Non chiedeva mai per sé, ma per i suoi protetti. Non si aspettava riconoscimenti o elogi. E quando il Comune di Milano decise di assegnargli l’Ambrogino d’oro non si mostrò entusiasta: “Dovrebbe essere dato a tutti i volontari che collaborano con me”. Insidiato da mesi da un tumore, morì il 20 agosto del 2004 nella clinica di San Pio X, all’età di 77 anni, e venne sepolto nella cappella del rifugio Betania delle Beatitudini a Seveso, altra sua opera di carità. Giorni fa sono tornato in via Sammartini, dove le poche persone incontrate ricordavano bene la figura del camilliano e la visita di Maria Teresa di Calcutta al rifugio, avvenuta nel maggio del ‘79 . Un tale che si reggeva appena con il bastone ha rispolverato l’ingratitudine che il camilliano aveva subito. Era ancora indignato: “Caro fratello Ettore, dopo tutto quello che faceva ha preso anche qualche schiaffo. Il giorno di Pasqua del 1987, cinque o sei beneficiati dissero a un giornalista che fratello Ettore si era rifiutato di dar loro da mangiare. In vece quelli erano stati seduti alla tavola da lui imbandita, assieme ad altri 80 indigenti, bevendo alla chetichella anche qualche bicchiere di troppo. Alla fine avevano avuto un paio di pantaloni nuovi e un paio di calze. Sicuramente avevano chiesto soldi e non erano stati accontentati”. Se lo ricordano ancora, fratello Ettore, non soltanto in via Sammartini.